高橋正好氏のインタビューで紐解く「ナノバブルと根活」

当社ナノバブル水技術の開発者でもある高橋正好先生にお話を伺いました。

高橋正好氏

東北大学 未来科学技術共同研究センター特任教授

ナノバブル基礎研究の第一人者

元産業技術総合研究所主任研究員

根活はどうして農家の方にとって魅力的な存在なのか?

泡について何か話をしてほしいとのことでしたので、根活にちなんでナノバブルのお話をしてみたいと思います。

根活はどうして農家の方にとって魅力的な存在なのか、どうして根活を使うと植物が元気に育つのか。

私は植物学を専門としているわけではないので詳しいメカニズムは分かりませんが、四半世紀にわたって「泡のことばかり」を考えてきましたので、ボンヤリとした姿は見え始めているように思います。

つまり、根活に含まれるナノバブルはどうも「水の力」を引き出す作用がありそうだということ。

今回は少しだけスペースを頂き、「つれづれなるままに」根活の秘密に迫っていきたいと思います。

根活はご覧の通りの「透明な水」です。得体の知れない化学物質などは全く含まれていません。

製造装置があれば、水道水や地下水などから簡単に作ることができます。

極めて「シンプルな水」ですが、根活にはナノバブルが含まれており、それは「空気」を材料としています。

あまりにも単純すぎる構成なので、これを説明するのは「逆に」難しいものです。

そこで根活の親類である酸素ナノバブルに登場して頂き、そのメカニズムについて紹介してみましょう。

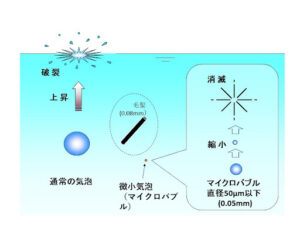

普通の泡とナノバブル

普通の泡は急激に上昇して、表面で弾けて消えます。マイクロバブルは、ゆっくり上昇しながら縮小します。

これは効果的に内部の気体が溶解するためです。そして(見かけ上)消えてしまいます。

「同じ方向」を向いた機能水

酸素ナノバブルも根活と同じく「シンプルな水」です。効果の違いは多少あっても「同じ方向」を向いた機能水です。

まずはこの酸素ナノバブルの植物への効果についてですが、つい先ごろ「新しい発見」があったので紹介させて頂きます。

それは種の発芽に関係しています。植物にとって次の世代を生みだす種子は環境の変化に対応する上での欠かせない存在であり、株分けとは異なった意味を持っています。

ただし、種子から植物が芽生えるには、時として難産を伴います。種の種類によっては「発芽率」が大変に低いものもあります。

これを泡の力で大いに高めることが出来れば、農家の方々にとっては大きな吉報だと思います。

今回の対象は「乾燥した」本ワサビの種子です。発芽率が20%程度であったものが、ナノバブル水を使うことで70%近くまで向上。

ナノバブルを利用することで乾燥したワサビの種の発芽率が3倍以上になったのです。

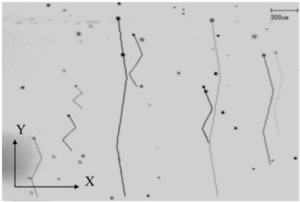

マイクロバブルの帯電

水中のマイクロバブルをマイクロスコープで拡大した写真です。

左右から電場を掛けるとジグザグに方向を変えながら上昇するのが確認できます。

マイクロバブルの持つ2つの効果

ナノバブルの研究を行って四半世紀近い時間が経過し、当初は「偶然」にできた「不思議な水」でした。

とは言っても、ある程度は予測した部分もありました。何をもって予測したのか、それはマイクロバブルの持つ2つの効果を目にしたためです。

ナノの話なのに、何故にマイクロ?と思われるかもしれませんが、我々が目にできるのは「マイクロ」の世界まで。

「目にできる」とは「視覚に捉えられる」ということ。つまり顕微鏡などで拡大することにより現象を「見る」ということなのです。

ナノの世界、つまりナノバブルの世界は100ナノメートル(nm)よりも小さな世界です。

実際は50nmよりも小さな世界をイメージしていますが、いずれにしても可視光の波長よりも小さな世界であり、「目では見えない世界」です。

もちろん技術が進化した今の世の中ですから見ようとすれば「見る」ことは可能でしょう。

でも見えないものを見るには様々な制限が加わるため、実体をありのままに観察できるのは可視光の波長(つまり300nm程度)より大きな世界であることが条件になります。

これはナノというよりもマイクロバブルの世界になります。

「何だ、つまらない」と言わないでください。マイクロはナノの母であり、父でもあります。これを知らずしてナノは語れません。

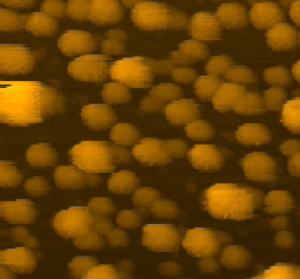

目に見えないナノバブルを可視化

目に見えないナノバブルをあえて可視化してみました。我々が「ナノセル」とも呼んでいる小さな微粒子。これもナノバブルのひとつの形態だと思います。

原子間力顕微鏡という特殊な装置で観察したナノバブル。大きさは10nmレベルです。

何だか金平糖のような形をしていますね。写真はプラスに帯電させた雲母基板にナノバブルを付着させて観察したものです。

「縮小」と「電位」

私は「マイクロ」を長年に渡り見続けてきました。そして「ナノ」を(それなりにですが)感じ取ることが出来るようになりました。

ナノの「生みの親」であるマイクロ。この2つの要素はつまり「縮小」と「電位」です。

これがあるからナノが生まれました。

逆に言えばこれを理解することで目に見えないナノを感じることができます。

これが「ワサビの種」と何の関係があるのか…「親しい関係」をまずは感じ取っていくことにしましょう。

欠かせない「殻」「持続性」

私はナノを作り出す技術をいくつか確立しています。その時に重要なのが「殻」です。

ナノバブルは「小さな存在」であることが大前提ですが、もう一つ欠かせない特徴があります。

それは「持続性」です。コップの中のフワフワとした泡。この寿命は数秒です。

これがマイクロバブルでは数十秒の寿命を持ち、ナノバブルは数年は持つことができると考えられます。

しかし「裸の泡」が数年も持つはずがありません。ではどうして数年も持たせるのか、その答えは「殻」にあります。

オゾンのナノバブルは強い殺菌効果を持つ

さて、先ほど酸素ナノバブルにより乾燥したワサビの種の発芽率を劇的に向上させられることを述べました。

また、ナノバブルはマイクロバブルと呼ばれる微小な気泡をベースに作ることができ、マイクロバブルの特徴である水中での縮小と表面電位が重要な意味を持つこともお話いたしました。

そして、このマイクロバブルをベースに作られたナノバブルは種子の発芽促進だけではなく大変に多くの機能を持つことが徐々に明らかになっています。

オゾンのナノバブルは強い殺菌効果を持ち、ノロウイルスなどの不活化も可能です。

同時に人体への細胞毒性はほぼ皆無という極めて興味深い特性を持っています。

また酸素ナノバブルは細胞培養などの医療・バイオ技術でも使うことができ、生存率の向上や酵素活性などの効果があることも明らかになってきました。

SODやCCNなどの酵素を活性化することで体内の酸化ストレス(活性酸素など)を抑えたり、創傷治癒効果を発揮したりすることができます。

また種子の発芽では細胞内外のイオン交換を促進することも明らかになってきました。

ナノバブルの存在下で植物はカリウムイオン(K+)を取り込み、カルシウムイオン(Ca2+)を効果的に排出します。

面白い実験としては、海水を酸素ナノバブル水で希釈してやると、難しい塩の調整などしなくても、海水魚と淡水魚を共存させることができるそうです。

ナノバブルが植物や生物に対する不思議な効果を発揮する理由

ではどうしてこのような植物や生物に対する不思議な効果を生じるのでしょうか?

今の段階ではまだ謎が深いのですが、どうもその形体的な特徴に意味がありそうだということが明らかになりつつあります。

原子間力顕微鏡(AFM)という装置でナノバブルを観察すると、表面が凸凹しています。この球体こそがオゾンや酸素のナノバブルの正体です。

大きさは10~20nm程度であり、表面の凹凸は数nm以下の存在です。

このくらいのサイズになると通常の物性とは異なる作用が生じ始め、いわゆる量子的な効果を発揮します。

ナノバブルの様々な効果を量子的な作用として説明するのは現段階では無理がありますが、光に対する非常に興味深い作用も認められており、量子的な効果を発揮できる物質として興味深い存在であることは確かなように思います。